フィックス型EPUB3作成アプリを作ってみた

2014/01/16あけましておめでとうございます。もう1月半ば過ぎていますが、今年初更新なのであえて書かせていただきました(笑)。何を隠そう今回のアプリ作成に手間取って更新遅れました。すみません。

さて、今回発表する「OMUSUBI EPUBMAKER」は、コミックなどで使われる、画像をまとめてEPUBのパッケージの形にした「フィックス型」EPUB3の作成アプリです。この目的ではもうすでにいくつかのソリューションが出ていまして、例えばWakuFactoryさん(お世話になってます!)の「mkepub 1.4」などがあったわけですが、これはターミナルから利用するコマンドラインツールのため、若干敷居の高い面がありました。そこで、Macで使えるGUIアプリとしてスクリプトの練習を兼ねて作ってみたわけです。ごく単純なEPUBパッケージアプリで、高度なことはなにも出来ませんが、気軽にフィックス型のEPUBを作りたいという要望には応えられると思っています。また、インタラクティブなEPUB作りのためのベース生成用としても使えると思います。ソフト名は、ごはんを握っておむすびを作るように、画像の束から手軽にEPUBを作れるアプリというようなところから付けました。もっとカジュアルに、それこそPDFの代わりくらいの感覚でEPUBを使ってほしいなという願いを込めております。

こちらのアプリは個人使用に関してはフリーで提供させていただきますので、ご自由にお使いください。書誌情報内にメタ情報でクレジットが入りますが、それ以外の制限はありません。

ただし、個人向けということでISBNやJP-eコードなどの出版社向けID情報の入力機能は外しています(出版社ごとに要件が異なるためカスタムにせざるを得ません)。

ビジネス利用のために必要な場合などのカスタマイズは別途こちらの窓口からご依頼下さい。私の所属する組織で承らせていただきます。

使い方

このアプリは画像サイズの取得およびサイズ変換にフリーの画像操作・変換ソフト「ImageMagick」を使用します。こちらなどからMac用パッケージを取得し、あらかじめインストールをしておいて下さい。その後「OMUSUBI EPUBMAKER」を立ち上げ、「設定」タブを開いてインストールフォルダを指定します。デフォルトでは“/opt/ImageMagick/”にインストールされるはずで、この状態であれば設定の必要はありません。

1 変換元画像の準備

任意のフォルダに素材として使う画像を準備しておきます。形式はjpgもしくはpng、カラーモデルはRGBにしてください(jpg/png形式以外の画像はパッケージ化されません)。Finder上で画像をリネームし、ページ順に並ぶようにしておきます。連番がラクだと思います※。なお、1番目の画像を自動的にカバー画像として設定します。全画像の縦横のピクセル数を統一しておくのが望ましいです。

※「001」「002」のように、0で埋めて桁数を揃える形で連番の命名をしてください。「1」「2」「10」「11」のような形ですと、現状ではページの並び方が狂います。次バージョン以降で対処する予定です。

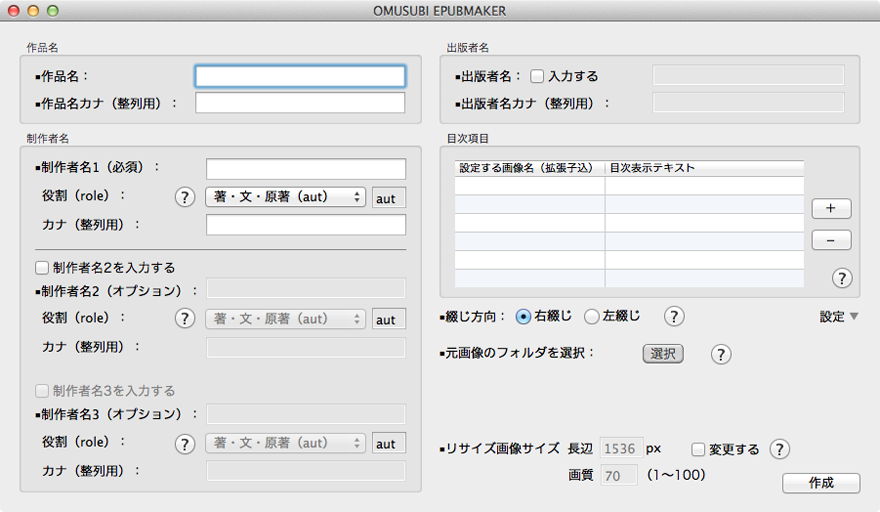

2 書誌情報の入力

アプリを起動し、各種書誌情報を入力します。制作者名は3名まで対応しています。出版者名は任意入力です。

3 目次情報の入力

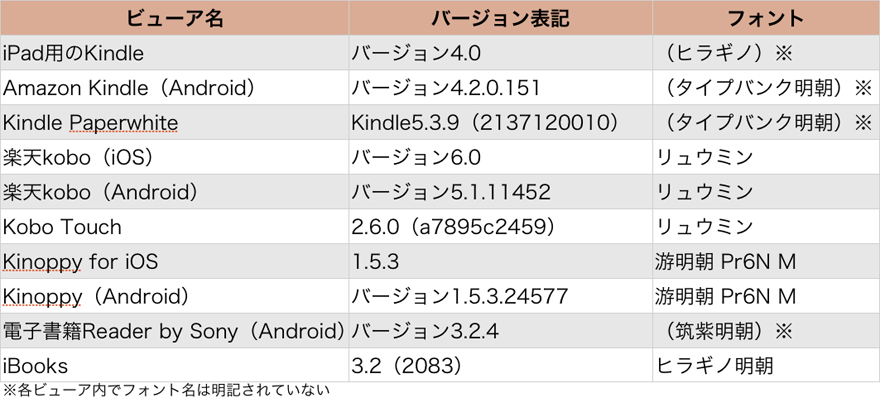

目次が必要な場合は情報を入力します。なお、ここで言う目次はコンテンツ内に表示される目次ではなく、ビューアのメニューから呼び出せる「論理目次」です。2014年1月現在、Kindleの iOS版など論理目次の情報が利用出来ないRSも数多くありますが、iBooks、Kinoppy、Koboなどでは問題なく利用できます。

目次として項目設定したいページの変換元画像のファイル名を表の「設定する画像名(拡張子込み)」に拡張子込みで記入し、目次に表示したいテキストを「目次表示テキスト」に記入していけばOKです。デフォルトでは最初の6行ぶんが入力可能な状態です。さらに項目を入力するには、「+」ボタンを押して行を増やし、順次項目を入力してください。「−」ボタンを押すと最後の1行が消去されます。

目次を全く指定しなかった場合、「表紙」の項目だけが目次に入ります。

4 綴じ方向の選択

「右綴じ」「左綴じ」のいずれかを選択してください。通常縦書き文書は右綴じ、横書き文書は左綴じです。EPUB3では綴じ方向の混在はできませんので、必ずいずれかを選んでください。デフォルトでは「右綴じ」が選択されています。

5 見開き/単ページの選択

「見開き」「単ページ」のいずれかを選択してください。EPUB3にはページ配置の指定項目(page-spread)があり、これを各ページに指定することで見開きレイアウトが実現できます。単ページを指定した場合は画面中央に各ページが配置されます(rendition:page-spread-center)。ただし、iBooksなどまだ指定を反映しないビューアも数多くあります。Readium等ではページ指定が反映されて表示可能です。デフォルトでは「見開き」が選択されています。

6 元画像のフォルダを選択

変換元画像のフォルダを選択し、指定します。

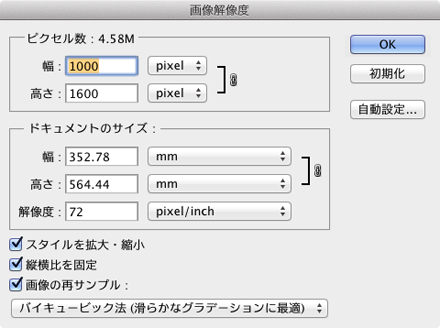

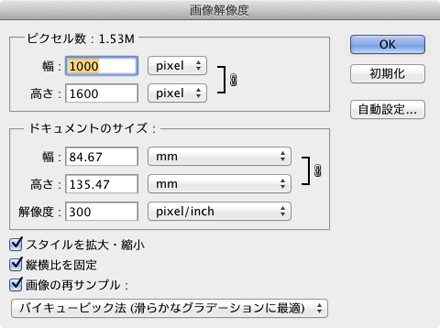

7 リサイズ画像サイズ/画質を指定

このアプリは画像のサイズを自動的にリサイズし、パッケージ化しますが、リサイズの際の画像サイズ(長辺)を指定することもできます。変更が必要なら「設定」タブをクリックしてドロワーを展開し、数値入力を行ってください。数値の上限などはありませんが、iBookStoreなどEPUB内使用画像のサイズに制限を設けているストアもありますので、ケースに応じて適切な値を入力するようにしてください。

同じく、JPEG圧縮時の画質も1〜100の間で指定できます。数字が大きいほど高画質ですが、その分ファイルサイズも大きくなります。デフォルトの画質は70です。

PNG圧縮の画質は、減色をするかどうかを選択出来る他、減色時の色数を2〜256色で選択できます。デフォルトの色数は256色です。

画像サイズ/画質はツールが前回の設定値を記憶します。また、「デフォルトに戻す」ボタンで既定値に戻すことができます。

8 EPUBパッケージの作成

「作成」ボタンを押すと、EPUBパッケージが元画像のフォルダと同じ階層の「タイトル名」フォルダ内に作成されます。ファイル名は作成年月日/時刻+「.epub」です。

ダウンロードはこちら

>>OMUSUBI EPUBMAKER

Mac OS X 10.6/10.7/10.8/10.9にて動作確認済みです※10.7以降で搭載されたセキュリティ機能「GateKeeper」により、アプリを実行出来ない場合があります。その場合はこちらのページの「未確認の開発元からのAppを開き、そのAppをGatekeeperの監視の対象外にする方法」を参考に設定を変更することで起動できます。

ImageMagickはこちらより入手できます。

「homebrewでImageMagickをインストールしている場合にインストーラパスの設定ができない」というお話をいただきましたので、設定用簡易マニュアルを作りました。

Omusubi4homebrew.pdf

1 file(s) 902.41 KB

とりあえず、以前に私が作成した資料をEPUB化してみました。以下の画像をクリックするとブラウザ内でご覧いただけます。

フルサイズでご覧になりたい場合は「open in New window」をクリックしてください。

これはKitaitiMakotoさんの作られた「BiB/i’d」を利用したものです。「BiB/i’d」はウェブデザイナー松島智さんが作成したブラウザ内で動作するEPUBリーダ「BiB/i」を手軽にブログ内などで利用するためのサービスです。古いブラウザ環境などで見られない場合は、最新版のChrome/Safari/Operaでご覧いただければ幸いです。

もともとA4サイズの資料でしたので少し文字が細かくて読みにくいですが、そこはご容赦ください。

なお、こちらのアプリを利用したことによる損害等につきまして私として責任は負いかねますので、あくまで自己責任にてご利用ください。

(2014.1.17)

homebrewでImageMagickをインストールしている場合の簡易設定マニュアルを追加いたしました。

(2014.1.25追記)

Ver.1.1.1 バージョンアップに伴い、表記を一部修正しました。

(2014.2.18追記)

Ver.1.1.2 にバージョンアップしました。変更内容は元画像の拡張子が大文字だった際に正常にEPUBが生成できなかった問題の修正です。

(2014.5.20追記)